消費者教育NPO法人お金の学校くまもとのインフォメーションをご案内します。

各メディアへの出演および掲載履歴

- 【2023年11月14日】「こんなとき どうする?」報告書を作成しました!

平成29年に閣議決定された自殺総合対策大綱では、「国民の一人ひとりの気づきと見守りを促す」「子ども・若者の自殺対策をさらに推進する」施策として、「SOSの出し方に関する教育の推進」が掲げられています。お金の学校くまもとでは、消費者教育としてワークショップを実施する中で、SOSを出す教育に取り組もうと考えました。この報告書は、この様子を紹介し、アンケート結果や本事業に対する多職種での意見交換会の感想をまとめたものです。

いっしょに考えようお金のこと。描こう自分がおとなになるってこと

2022年3月、お金の学校くまもとは岡山県の一般社団法人SGSGと共同で「いっしょに考えようお金のこと。描こう自分がおとなになるってこと」を作成しました。このテキストは、お金とのつきあうために必要な知識やスキルについて15のテーマで構成されています。その中の1つに、「こんなときどうする?」と題して、わからないことや心配ことがあった時にどうするのか、誰に相談するのかを考える内容にしました。このテキストを基に、大学1校中学校3校でワークショップを実施しました。

■意見を言う練習

このワークショップでは、まずアイスブレイクとして、「はい」「いいえ」「関係ありません」のいずれかで答えられる質問を繰り返すことで状況を整理し、真相を推理する水平思考クイズを行いました。固定観念に捉われない斬新な発想力が鍛えられるため、入学式やビジネスセミナー等で活用されていますが、当NPOでは、言いたいこと、聞きたいことを口にする、言葉にする練習として取り入れました。思ったことを事にするのは恥ずかしい、こんなことを言うと変だと思われるのではないか等と思うと、言いたいこと聞きたいことを口にできません。しかし、このクイズでは、一見何の関係もないように思える質問でも、近づくヒントとなり、たくさん質問をすればするほどヒントが集まり早く正解にたどり着く事ができます。つまり、言いたいことを言う、聞きたいことを聞くと良い事があるという経験をするのです。

次に4人一組になり、事前に出していた宿題を基に自分の考えを発表します。通常4万円のブランド物のバッグが、ネット通販で4千円。このバッグがほしい時、自分だったら、

家族、友人・先輩、学校の先生、学校の相談窓口、SNS(不特定多数の誰か)、警察、法律家(弁護士・司法書士)、こころの悩み相談@熊本県(LINE相談)、消費生活センター、その他(具体的に挙げる)の中で、誰に相談するか優先順位をつける。これが宿題です。ひとり30秒以内で、優先順位が一番高いものを理由とともに発表します。

■意見を言う練習、意見を聴く練習

続いて、これらの相談先が書かれたカードを使い順番を入れ替えながら、グループ内で優先順位について話し合います。ここでのポイントは、みんなの答えはみんなOK!という点です。意見が合わなくてもよい、ほかに人の意見が納得できなくてもよい。忖度することなく、自分の意見を言う。大事なことは、自分やほかのひとがそう考える理由。理由にじっと耳を傾けること。このワークの目的は合意形成ではなく、自分やほかの人の考え方の違い、価値観の違いに気づくことであり、多様な視点で物事を考えることです。大学生や中学生の考えは、実に多様でした。身近な存在として家族や友人に相談するという意見もあれば、SNSの方が気楽という声もありました。〇頁のアンケート結果を参考下さい。

■存在を知らないから相談できない

グループで話し合う中で気になったキーワードは、模造紙に書き留めていきます。その後、発表してもらったのですが、大学生中学生ともに「消費生活センターを知らない」「知らないと相談できない」という声が上がりました。消費生活センターは、家庭科の教科書に記載がありますが、具体的なイメージがわかないようでした。相談先を選ぶには、どのような相談先があるのか知り、どのようなことを行っているのか具体的に知る必要があります。子どもたちにSOSを出してもらうには、この課題をどうクリアしていくのか検討が必要です。

■相談のしかたがわからない

「相談のしかたがわからない」。これは最初にワークショップを実施した大学と次に実施した中学校で上がった声です。私は、長年、消費生活相談員として相談対応を行っていますが、この声に正直戸惑いました。困っていることを具体的に説明する。このことがいかにハードルが高いか実感しました。そこで次に実施する中学校2校では、ワークショップに内容を一部修整し、相談のハードルを下げるワークショップを取り入れました。

消費生活センターの相談員はプロだから、相談員から聞かれたことに答えればよいだけ。だけど、まず相談しようと思わなければ始まらない。相談のハードルをもっと下げよう。

最近のストレス解消法についてお隣の人を話してみようというワークです。困った、助けてと声をあげることができるには、常日頃から、小さなこと、ちょっとしたことを周りのひとに話す練習をする。これを繰り返すことで相談する力が身に着く。そして、信頼できるひとを選ぶ。この二つができて初めて、SOSが出せるのだと考えます。

■SOSを出す実践

私は、このSOSを出す教育を実践するためにワークショップを企画する際、なんのアイデアもありませんでした。そこで当NPOの仲間に声をかけ、ワークショップに詳しい人にSOSを出しました。〇頁を参照下さい。※〇の部分には、前田さんの感想文の頁を入れて下さい。ワークショップの骨子を教示してもらい、その後、仲間たちと一緒に具体化してきました。また、アイスブレイクや相談のハードルを下げるワークについては、スクールカウンセラー(臨床心理士)にSOSを出しました。〇頁を参照ください。※児玉さんの頁

私自身が信頼できるひとを選び、SOSを出すことの重要性を経験することで、この事業は進んでいきました。

■相談できるひとを増やす 信頼されるひとになる

新自殺総合対策大綱(令和4年10月14日閣議決定)では、「SOSの出し方に関する教育の推進」において、「子どもがSOSを出しやすい環境を整えるとともに、大人が子どものSOSを受け止められる体制を構築」を重点施策のひとつとしています。子どもが勇気を出して、「格安のブランド物のバッグを買おうか迷っています」とおとなに相談してきた時、「そんなことおかしいに決まっているじゃないか。くだらないことを聞くんじゃない。そんなこともわからないのか」と言われたら、二度とSOSは出さないのではないでしょうか。

「よく相談してくれたね。迷っているのは、どんなことかな」と耳を傾け、一緒に考えてくれるおとなを増やす必要があります。そのためには、どうすればよいか。このヒントを探すために、このワークショップの実践報告と意見交換会を実施しました。呼びかけたのは、当NPOが信頼する多職種の方々です。意見交換会後に参加した感想文を提出していただきました。〇頁を参照ください。

自殺対策や生活困窮者支援において多職種による連携とよく耳にしますが、教育も支援のひとつです。多職種でチームを組み教育を実施することも、SOSを出しやすい環境を整え、SOSを受け止められる体制の構築に大きな効果が上げられるのではないかと期待しています。

※『いっしょに考えようお金のこと。描こう大人になるってこと。「こんなとき どうする?」報告書の書籍紹介はこちら

- 【2017年11月13日】【家計管理支援員リーダー養成講座】フォローアップ研修&情報交換会

平成29年度熊本県市町村等自殺対策推進事業補助金事業の一環として、生活者の視点に立った相談体制の構築と、困ったときに頼ることができる場所やひとといった社会資源の整備・充実化のための研修会を下記の日程で開催します。

家計管理支援では、当事者自らが普段の消費生活や身の回りの生活環境を見直し、問題に気づき、その解決の方向を考えていくプロセスが重要です。

今回のフォローアップ研修では、依存症という切り口から生活困窮者支援の検討を行い、より実効的なアプローチや支援の方法の構築・習得を目指します。

参加料は無料、どなたでも参加OKですので、お気軽にご参加ください。お申し込みの方は、以下のフォームよりお申し込みいただけます。

日時 平成29年12月16日(土) 開場 10:00 開催時刻 10:30~16:10 場所 尚絅大学 九品寺キャンパス1号館3階教室

〒862-8678 熊本市中央区九品寺2丁目6-78

※駐車場は限りがございますので、可能な限り最寄りの公共交通機関をご利用ください。内容 - (10:30~12:00)第一部

ギャンブル依存症の支援方法について考えてみよう - 【講師】稲村 厚 司法書士(NPO法人ワンデーポート理事)

(プロフィール)ギャンブル依存アセスメント支援施設「認定NPO法人ワンデーポート」理事長。ギャンブル等様々な依存問題を持つ方々およびそのご家族の生活支援を続けている。著書「ギャンブル依存と生きる」(彩流社 2016年)等。趣味は読書※乱読気味…

(プロフィール)ギャンブル依存アセスメント支援施設「認定NPO法人ワンデーポート」理事長。ギャンブル等様々な依存問題を持つ方々およびそのご家族の生活支援を続けている。著書「ギャンブル依存と生きる」(彩流社 2016年)等。趣味は読書※乱読気味… - (13:00~14:30)第二部

やってみよう!お金の学校くまもと方式ケース会議 - 【進行】児玉 眞也 臨床心理士

(プロフィール)スクールカウンセラー等の学校臨床をはじめ、地域や産業、子育て支援などの領域で相談活動に携わる。生活困窮者相談において、他職種が連携して支援活動を行えるよう、相談やケース会議において支援者支援を行っている。最近のマイブームはマインドフルネス。

(プロフィール)スクールカウンセラー等の学校臨床をはじめ、地域や産業、子育て支援などの領域で相談活動に携わる。生活困窮者相談において、他職種が連携して支援活動を行えるよう、相談やケース会議において支援者支援を行っている。最近のマイブームはマインドフルネス。 - (14:40~16:10)第三部

情報交換会 ~参加者みんなで井戸端会議のような情報交換をしよう~ - 【進行】川﨑 孝明 氏(尚絅大学短期大学部 総合生活学科 准教授)

(プロフィール)社会福祉士。専門は社会福祉学、消費者教育。主な著書として、共著『炭鉱離島の高齢者 その福祉と生活課題』(創言社 2013年)等。趣味は落語鑑賞とギターを少々。NPO法人お金の学校くまもとには創設期から携わっている。

(プロフィール)社会福祉士。専門は社会福祉学、消費者教育。主な著書として、共著『炭鉱離島の高齢者 その福祉と生活課題』(創言社 2013年)等。趣味は落語鑑賞とギターを少々。NPO法人お金の学校くまもとには創設期から携わっている。

参加要項 参加料無料

どなたでもご参加可能です。イベント参加申込フォーム

以下の必要事項をご入力いただきまして、よろしければ「送信」ボタンを押してください。

- (10:30~12:00)第一部

- 【2017年05月27日】【教育再生フォーラム】親と子どもがともに育つ

子育てと親の成長についてパネルディスカッション『親と子どもがともに育つ』が平成29年6月3日(土)大津町生涯学習センターで開催されます。

子育てと親の成長についてパネルディスカッション『親と子どもがともに育つ』が平成29年6月3日(土)大津町生涯学習センターで開催されます。基調講演では、テレビ番組「そこまで言って委員会NP」でもお馴染みのノンフィクション作家、門田隆将さんが講師として登壇されます。

また、パネルディスカッションでは、門田隆将さんに加え、元マラソンオリンピック選手で、現熊本県議会議員の松野明美さんと、お金の学校くまもと校長の徳村の3名がパネリストとして、子どもの教育について、子育てと親の成長についてといったテーマに公開討議を行います。

お申し込みは不要、どなたでも参加OK、さらに参加料無料、託児所も無料でご用意していますので、お気軽にご参加くださいね。

日時 平成29年6月3日(土) 受付12:30 開始13:00 終了14:30 場所 大津町生涯学習センター 熊本県菊池郡大津町引水62

内容 - 第一部 基調講演 「正義と勇気の日」~台湾で英雄になった日本人~

【講師】門田 隆将氏(ノンフィクション作家)

TV:「そこまで言って委員会NP」

著書:「汝、ふたつの故国に殉ず」「死の淵を見た男 吉田昌郎と福島第一原発」等- 第二部 パネルディスカッション

(テーマ)

- 子どもの自己肯定感の育みについて

- 子どもの教育について

- 子育てと親の成長について

(パネリスト)

- 門田 隆将

- ノンフィクション作家

「そこまで言って委員会NP」などテレビ番組でもお馴染み - 松野 明美

- タレント・元オリンピック選手、熊本県議会議員

- 徳村 美佳

- お金の学校くまもと校長・子育て情報誌くまにちキャロットの連載でお馴染み

参加要項 参加料無料

託児所あり(無料)

どなたでもご参加可能、お申し込みは不要です- 【2015年07月12日】熊本日日新聞連載「お金の使い方学ぼう」

- 【2015年03月28日】熊本日日新聞連載「第12回自分のお葬式 どうしたい?」

- 【2015年02月28日】熊本日日新聞連載「第11回ゲーム機代、孫に与えるべき?」

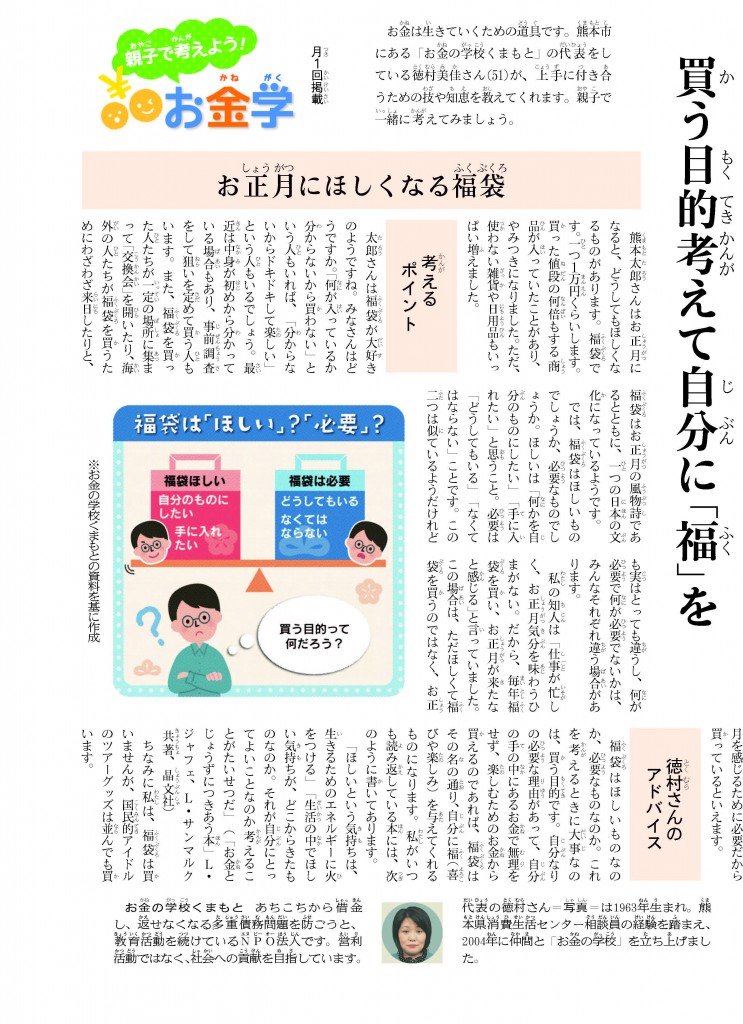

- 【2015年01月28日】熊本日日新聞連載「第10回お正月にほしくなる福袋」

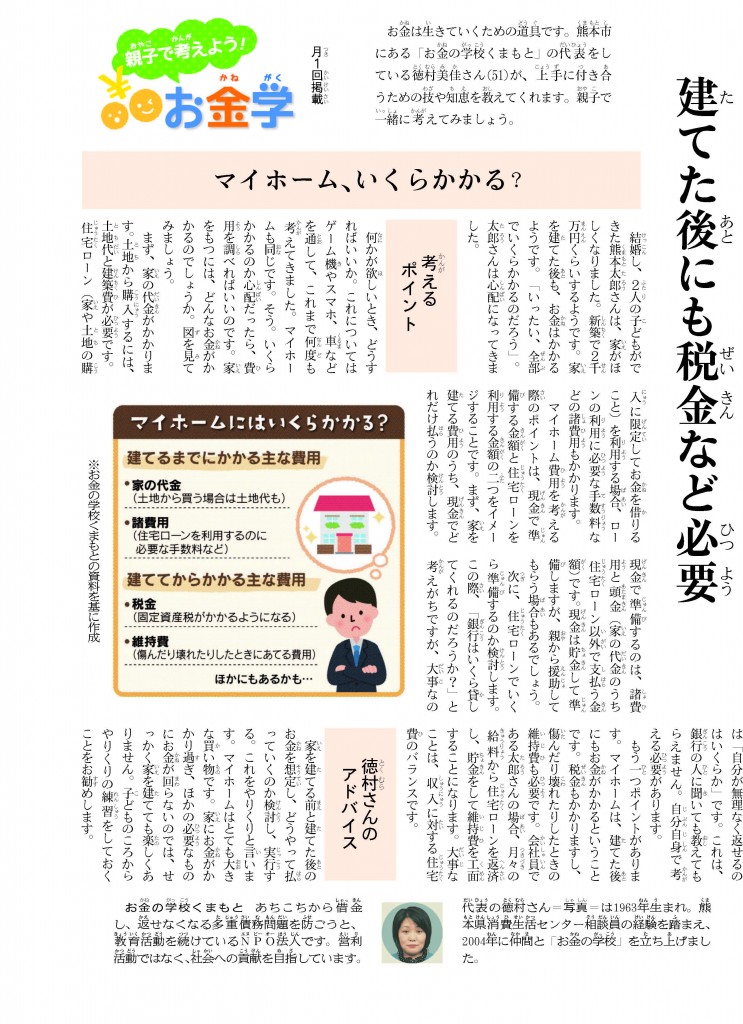

- 【2014年12月28日】熊本日日新聞連載「第9回マイホーム、いくらかかる?」

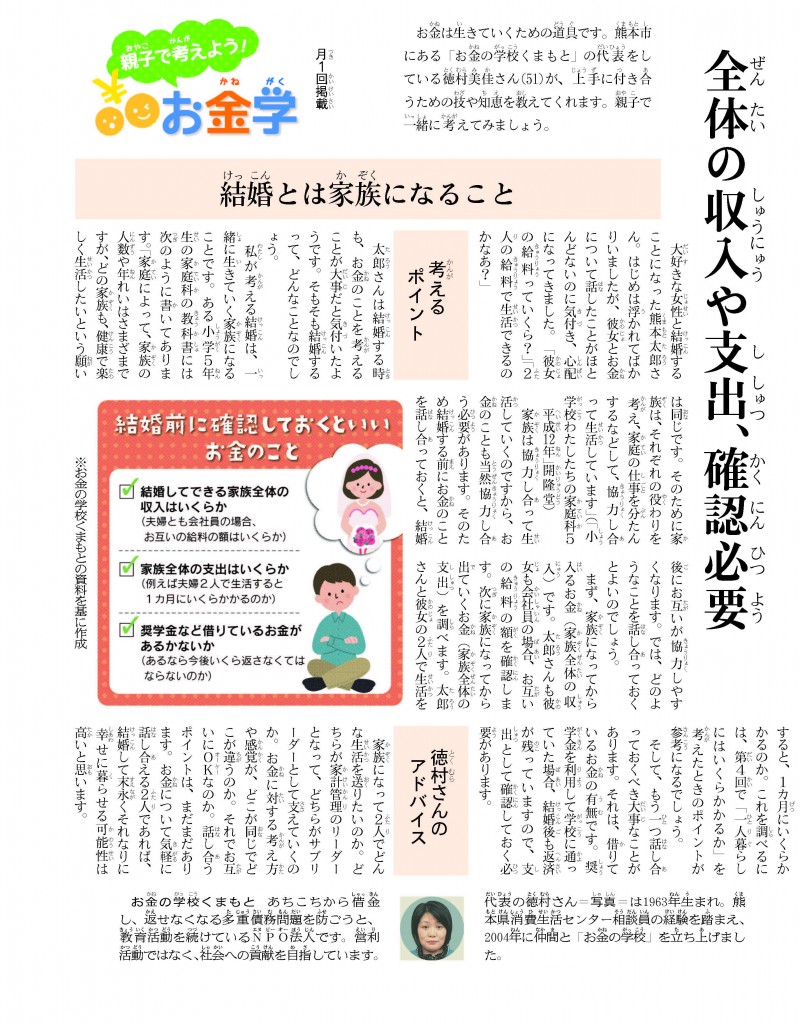

- 【2014年11月28日】熊本日日新聞連載「第8回結婚とは家族になること」

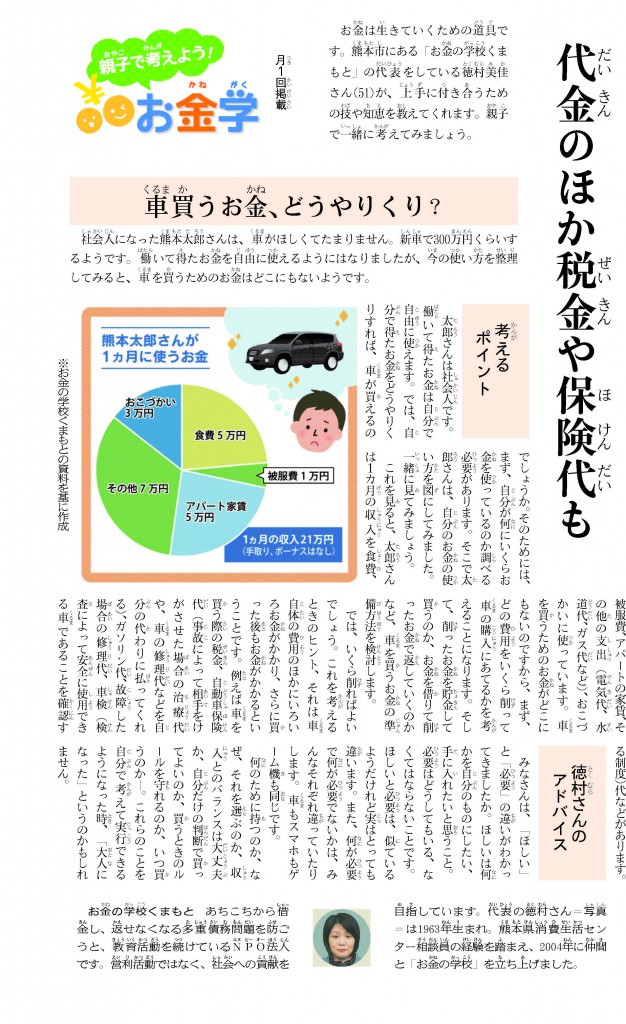

- 【2014年10月28日】熊本日日新聞連載「第7回車買うお金、どうやりくり?」

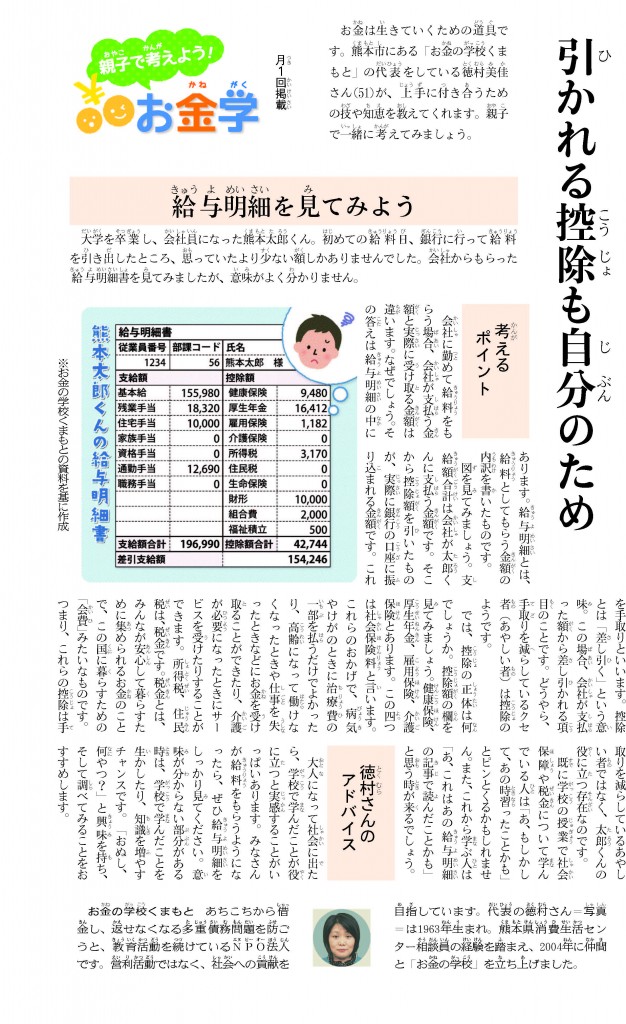

- 【2014年09月28日】熊本日日新聞連載「第6回給与明細を見てみよう」

- 【2014年08月28日】熊本日日新聞連載「第5回大学受験にはいくらかかる?」

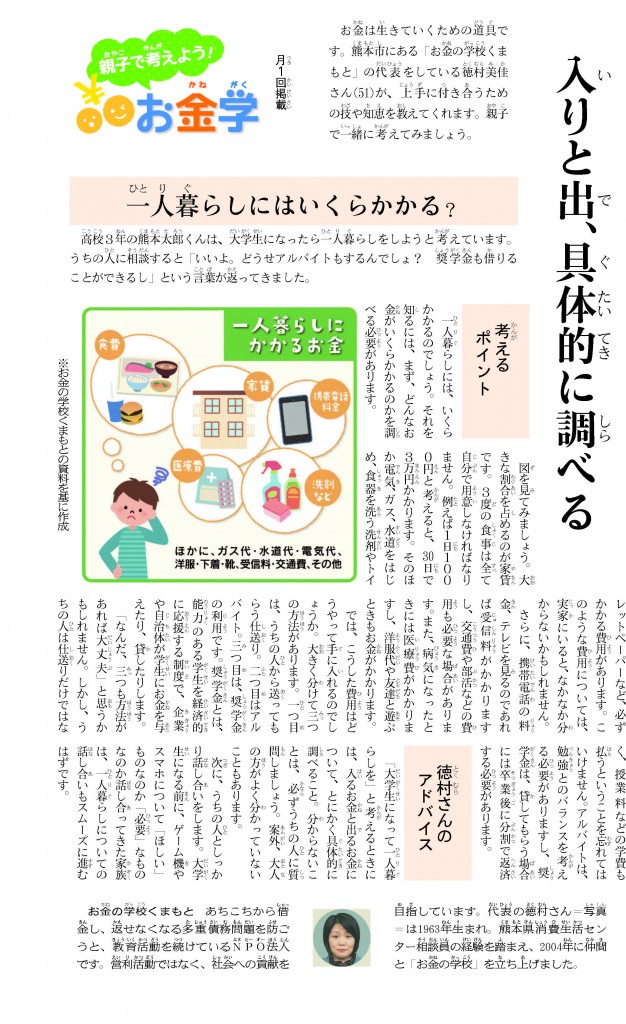

- 【2014年07月28日】熊本日日新聞連載「第4回一人暮らしにはいくらかかる?」

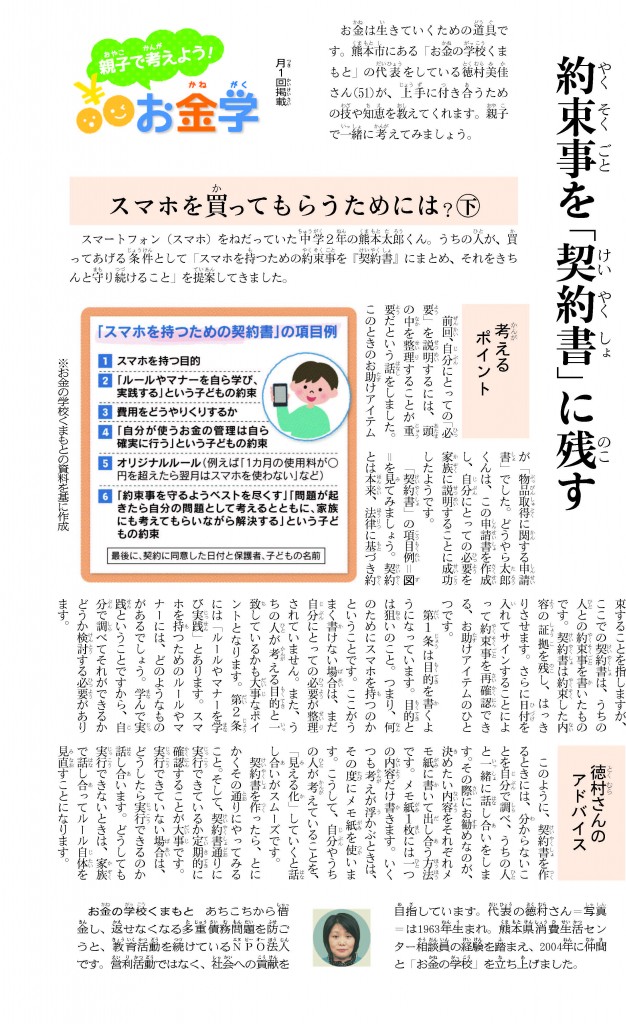

- 【2014年06月28日】熊本日日新聞連載「第3回スマホを買ってもらうためには?(下)」

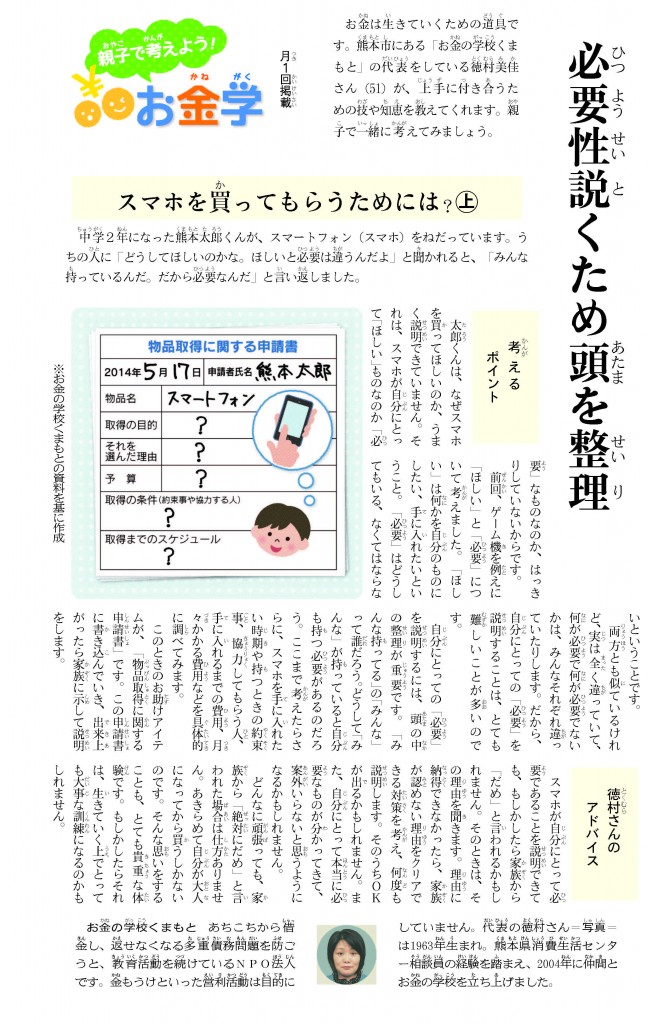

- 【2014年05月17日】熊本日日新聞連載「第2回スマホを買ってもらうためには?(上)」

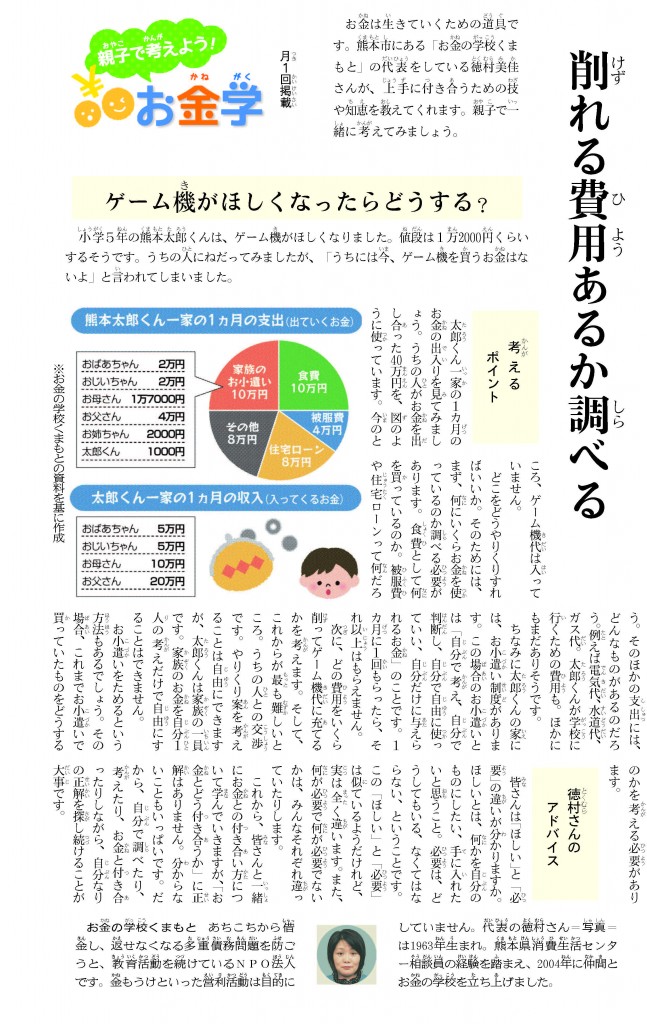

- 【2014年04月28日】熊本日日新聞連載「第1回ゲーム機が欲しくなったらどうする?」

- 【2013年03月07日】FM中九州「子どもの金銭教育」

ナビゲーター:本田みずえ

- 本田アナ:先月、お小遣いを通して、親に子どもの金銭教育の大切さを認識してもらおうという 「熊本おこづかい会議」が熊本市で開催された。この会議の企画・運営に当たったのが、今日スタジオにお越しいただいた消費者教育NPO法人 「お金の学校くまもと」代表の徳村美佳さん。今日は、「子どもの金銭教育」について話を伺う。 よろしくお願いします。

- 徳村:どうぞよろしくお願いします。

- 金銭教育活動を専門に行うNPO法人は、全国でも稀だということだが、 「お金の学校くまもと」を設立したきっかけは?

- 私は平成7~12年まで熊本県消費生活センターの相談員をしていたが、 その時にかかってきた相談の電話で、ものすごく印象的なものがあった。「今から私は死にたい」と言うので、「どうしたんですか?」と尋ねると 「家族に内緒でお金を借りてしまった。どうしても返せない。だからもう死にたい」と言う。その横で小さな子どもが「おかあさん、おかあさん」と、ずっと泣いている声が聞こえる。相談を受けて、これはどうにかしなきゃいけない、相談先の受け皿も増やさければと考えていたのだが、 この問題を未然に、もっと根本的なところから解決するようなことをしなければいけないんじゃないかと考えると、 やはり“教育”が必要だと思った。

- 今のケースは、多重債務の相談ですね。全国の破産者数が新聞などに載ると、熊本は必ず上位にランクインしている。 となると、こうした金銭トラブルを未然に防止することが大事になってくるわけだ。「お金の学校くまもと」のメンバー構成は?

- 消費者教育を実践する者、消費生活アドバイザー、弁護士、大学の先生、 それから消費者問題や多重債務の問題は福祉的なものも絡んでくるので社会福祉士の方、 行政と一緒にやりいろいろな提案もしたいので公務員の方も入っている。 またお金のことは心の問題とも関わるので、カウンセリングを専門にやってらっしゃる方など いろいろな分野の方が集まっている。

- 昨年の5月に発足からまもなく一年を迎えるわけだが、 これまでどういう活動をされてきたのか?

- 夏休みに「夏休み子どものお金の教室」といって、県の消費生活センターを見学したり、 日本銀行熊本支店を見学するイベントを開催した。また、県の金銭教育に関するイベントを企画・運営した他、小学校の子ども達向けに参加型学習会を開いたり、 PTAから呼ばれて講演会を行った。

- 今日のテーマは「子どもの金銭教育」だが、金銭トラブルに巻き込まれるのは大人が多いのに、 なぜ子どもの頃から金銭教育が必要なのか?

- 最近、全国的に子ども達(6~17歳)の消費者トラブルが非常に増えてきている。 2002年度のデータを見ると、その3年前の4.6倍。大人を含めた全体の相談自体の1.8倍に比べると、 子どもの伸び率が尋常でない。子どもも消費者なので、早いうちから教育をキチンとやらないと、現状としてこういうことがある。

- 全国的にということは、熊本県も例外ではない。

- 県の消費生活センターのデータを見ると、若者の相談も非常に増えて、全体の2割を占めている。

- 子どもの金銭教育について、これまで行ってきた活動はどういうものか?

- 幼稚園や保育園の園児から金銭教育を行っているが、とても単純なことからはじめる。「お金はどこからくるのかな?」と子どもに聞くと「銀行」と答える。つまり、銀行がくれると思っている。 「どうして」と聞くと、「だって、機械からお金が出てくるところを見た」と言う。

- 親と一緒にATMの前まで行って、お金が出てくるところを見ているわけだ。

- けれど、お金が入ってくるところを見ていないし、見えない。その仕組みをわかっていない。お金と労働が非常に密接につながってすぐに浮かぶ子と、なかなか出てこない子がいる。

- 年齢もあるのだろうが、ある程度の年齢に達しても そういう感覚が実感として身についてない子がいるのだろう。

- 親が働いてお金を持ってきているとわかっているのだろうが、どこまで実感しているのかわからない。例えば、小学2年生の子ども達のワークショップで「魔法の手」というのを行った。「手を一回たたくと一円出てくる魔法がある。コンビニで一時間働く分のお金を出してみよう、一時間いくらですか?」 と聞くと、まず答えられない。3000円とか一万円という子どももいる。でも「小型ゲーム機やゲームソフトがいくら?」と聞くと、その値段は言える。

- 子どもは、自分達に必要なものは金銭の把握がしっかりできているわけだ。

- 興味があるものはあるのだが、それを買うにはどれくらいお金が必要で、 それを稼ぐのがどれだけ大変かということがわかっているのかなぁと思う。小学5~6年になると「欲しいと必要を考えよう」といことで、携帯電話が必要かどうかということを考えていく。その中で携帯電話に関するドラブルの情報の話もする。

- 携帯電話は、徳村さんや私の子ども時代には全くなかったものだ。 今の子どもは、携帯を使っても料金の請求は親の元にいくわけだから、実感がないのだろう。

- お金の流れが見えないでしょう?どうやって払うのかは知っているが、いくら?と聞いてもわかっていないことが多い。

- 子どもにお金との付き合い方を教えていくのは大事だとわかったが、 一番身近に接するのは親である。先月の「熊本おこづかい会議」では各家庭での取り組みの例が発表されたそうだが、親はどう取り組めばいいのか?

- 家庭の中でお金についてたくさん話をして欲しいと思う。そう言うと、 「子どもにお金の話をするのはちょっとえげつない」とか、熊本弁でいう「よくたれ」とされて、上品でないとされる。

- お金の心配を子どもに見せたくないという親心もあるのかもしれない。

- お金に振り回されることは恥ずかしいことだが、お金とどう付き合っていくかをキチンと話し合うことはとても大事なことで、 これができていないから多重債務などの問題に結びついていくのかなぁと思う。子どもに小遣いを渡して、子どもに任せて、我慢をすることや計画的に使うということ、 責任を果たすとか、色んな経験をさせてはどうかと思う。

- 親の考え方や子どもの性格もあるから、一概にこれがいいという方法はない。

- 子どもと日頃から話し合って、ルールを作っていくとか、兎に角いろいろやってみることが大事だと思う。

- 「おこづかい帳」を活用している家庭もあるそうだ。

- お金との付き合い方は、自転車に乗るのと一緒と思う。上手にバランスをとらなくてはならない。バランスをとるためにはおこづかいを渡して、お小遣い帳をつける練習をさせてみるのも一つの方法。 やり方も、金額もそれぞれです。

- そこで失敗したとしても、将来社会に出て多重債務を抱えられるよりはいい。幼いときにいっぱい失敗することで、社会に出て大人になってからお金を上手に管理していけるような 能力をつけることが大事だ。

- 積み重ねが大事だと思う。

- 子どもの金銭教育は、家庭だけでなく学校・社会との連携も大切になってくると思うが、やはりまず家庭から。各ご家庭で子どもの金銭教育をどういう風にするか、いろいろ方法があるのでこの機会に考えてみてはどうだろうか。

FM中九州のHPより抜粋しました。

- 【2010年05月26日】西日本新聞「家族の経済セミナー お金は良いもの?悪いもの?」

- 【2007年05月25日】熊本日日新聞寄稿「お金のルールその2 トラブルに遭わない心がけ大切」

- 【2007年05月05日】朝日新聞寄稿「あなたの安心-子どものケータイ6-」

- 【2007年04月13日】熊本日日新聞寄稿「お金のルールその1 クレジットカードは借金の許可証」

- 【2007年03月06日】西日本新聞「小遣い・家計・子どもがやりくり『金銭教育』広がる」

- 【2006年12月30日】国民生活寄稿「こころのオアシスをめざして-多重債務者予防教育に取り組む-」

- 【2006年12月20日】熊本日日新聞「お年玉増加傾向 稼ぐ苦労、使い道話す機会に」

- 【2006年12月10日】毎日新聞「事例知り未然防止を」

- 【2006年12月02日】熊本日日新聞「法的感覚身につけて NPO消費者向けに講演」

- 【2006年11月24日】熊本日日新聞「ケイタイの学校教習中 NPOが授業」

- 【2006年06月11日】熊本日日新聞「問われる貸金業界8 予防と生活再建」

- 【2006年05月30日】月刊くまもと家族時間「もし、家族に内緒で借金を抱えてしまったら」

- 【2006年05月18日】毎日新聞「ストップ!!多重債務 動き始めた『金銭教育』」

- 【2006年05月07日】熊本日日新聞「子ども特派員インタビュー お金とうまく付き合おう」

- 【2006年03月20日】読売新聞「多重債務は身近な問題」

- 【2006年03月20日】熊本日日新聞「多重債務は身近な問題」

- 【2005年11月02日】朝日新聞「債務者救済 相談と教育の法制化を」

- 【2005年10月25日】熊本日日新聞「小遣いは子どもに我慢を教える方法」

- 【2005年04月23日】寄稿「消費者トラブルから見えてくるもの」(連載)

2004年(平成16年)11月~2005年(平成17年)4月

- 【2005年03月08日】西日本新聞「借金苦の悲劇防ぎたい」

- 【2005年02月28日】熊本日日新聞「『小遣い』通して家庭教育を 県内のNPOなど会議セミナー」

- 【2005年02月18日】熊本日日新聞「熊本市で『おこづかい会議』」

- 【2005年01月12日】中日新聞「子どもに金銭教育を 将来の多重債務を防ぐ」

- 【2004年12月09日】熊本日日新聞「NPO法人設立記念講演 子どもに『我慢』教えよう」

- 【2004年09月13日】熊本日日新聞「『輝く』悪徳商法減るよう努力」

- 【2004年08月19日】熊本日日新聞「県内にNPO発足 子どもに正しい金銭教育を」

- 【2004年08月03日】熊本日日新聞「社説『射程』 金銭教育に絶好のチャンス」

- 【2004年07月28日】熊本日日新聞「金銭教育普及へNPO セミナーを開催」

- 【2004年05月09日】西日本新聞「金銭教育NPO設立 自己破産減目指す」